Casa de Semejanzas

Dieser Text ist auch in anderen Sprachen verfügbar:

House of Similarities, Haus der Gemeinsamkeiten

Crear una casa para abejas pudiera ser algo muy distinto que instaurar una fábrica de mieles.

Sería injusto afirmar que todos los colmenares artificiales que se construyen en el mundo son lugares de explotación y de dominio. En muchos de ellos, particularmente los de pequeña escala, los apicultores suelen amar a las abejas, las tratan con cariño y las ven con reverencia, pues se trata de seres entrañables cuya existencia nos conduce de forma natural a la dulzura. Sin embargo, ciertamente, los apiarios suelen ser lugares de desmedido usufructo. Muchos de ellos alcanzan dimensiones industriales –algunas exorbitantes– y buscan, de origen, la explotación, la multiplicación y la eficiencia propias de todo proceso de producción serial.

Sobra aquí decir a dónde nos han llevado esas prácticas voraces e ingenierías para el dominio.

Hace algunos meses visité el poblado de Maní, en la península de Yucatán. Fui con la intención de conocer a la comunidad que ahí radica, a las abejas meliponas y a las personas que se afanan, por vocación, en su crianza. Dada la delicada naturaleza de ese género de abejas y la particular sensibilidad que caracteriza a los habitantes del lugar, sabía que me encontraría ahí con alguna forma noble y justa de apicultura. Pero lo que pude observar en los apiarios fue mucho más que una asociación equitativa; fui testigo de una entrañable práctica ancestral de mutualidad interespecie. Fui tocado, así mismo, por la entidad unificada e inteligencia inverosímil de un enjambre.

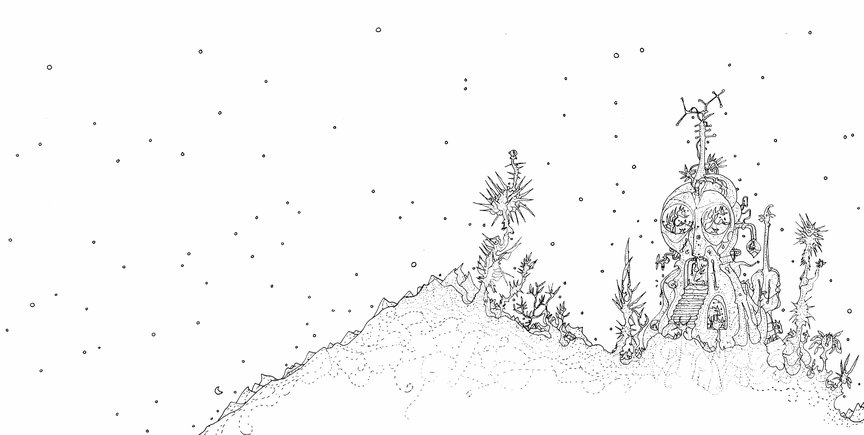

Hemos construido una casa para abejas meliponas: Una edificación que es reflejo y producto de la observación, el aprendizaje y la elucidación desenfadada en torno a esas ninfas aladas que en su amorosa estrategia no precisan de aguijón. Se trata de una casa de ofrenda y gratitud. Más que una gran pretensión, un gesto. Un punto de encuentro. Un intento –que igual pudiera resultar exitoso o fallido– de gratificar y honrar a la reina y a sus multifacéticas descendientes. La pequeña edificación será entregada a las abejas y a sus flores, al paisaje y a la comunidad que les procura moradas y les facilita el despliegue de un sorprendente abanico de virtudes, frutos y reciprocidades. Este ejercicio podrá quizás convertirnos en breves aliados para ellas –aún eso resulte tan solo en el terreno de lo simbólico–; también en sus alumnos, para aprender de su ejercicio colectivo, de sus formas íntegras de organización, complicidad e impecabilidad de crianza. Un regalo para abejas que se otorgará sin pedirles a cambio nada más que su ilustración y su confianza.

Ese pequeño recinto es, a la vez que una casa, un enunciado conformado por un único vocablo: Esfera. O astro, impronta, seno materno, terso volumen libre de aristas, universo de continuidad infinita cuyo interior invita al libre diseño de la alcoba real y de ese mundo de bóvedas, pasadizos, laboratorios y cuneras que edifican las arquitectas meliponas. Es un templo provisto de una sola entrada –la piquera– custodiada por la estoica vigilante que ha pasado su estafeta, desde siempre, a cada casa melipona que ha existido. La habitarán en su momento, ahí en Maní, y en sus formas de hacerlo encontraremos –quiero creer– un raudal de enunciados, lecciones y respuestas.

El habitante hace al lugar, lo transforma para convertirlo en su mundo. Las semejanzas, en juego dinámico con las diferencias, son, a mi entender, los paradójicos puntos de partida de una posible forma de comunicación interespecie. La guarida es un referente ecuménico: se reconoce, se respeta o se transgrede –se habita y se defiende–, al tiempo que cada casa retrata el universo particular de cada reino.

Ariel Guzik, 12.09.2022

Ariel Guzik, Ilustraciones de la Casa de Semejanzas, 2022

Ariel Guzik, Ilustraciones de la Casa de Semejanzas, 2022

Ariel Guzik, Ilustraciones de la Casa de Semejanzas, 2022

Ariel Guzik, Ilustraciones de la Casa de Semejanzas, 2022