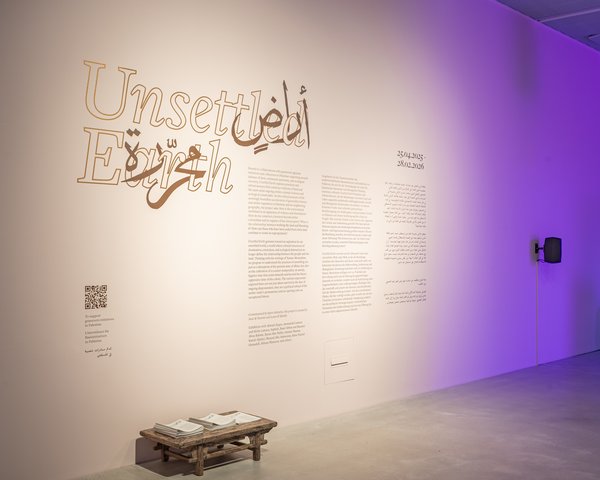

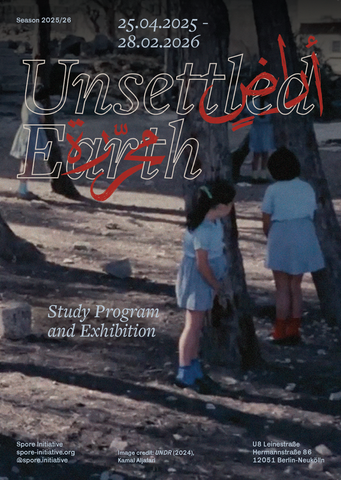

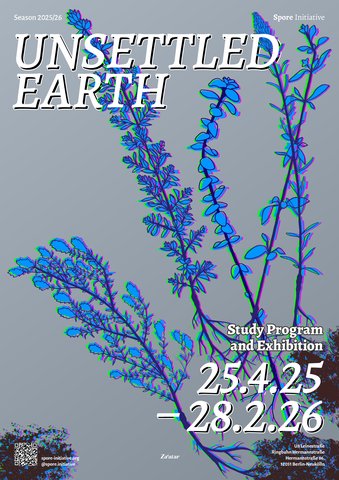

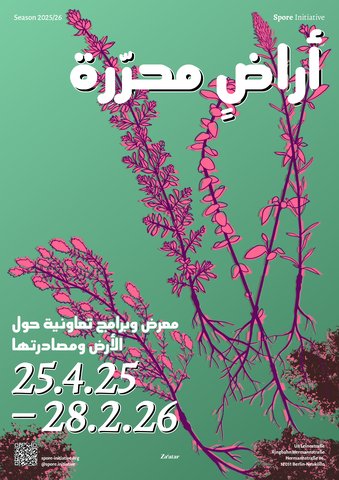

Unsettled Earth

Lernprogramm und Ausstellung

Öffnungszeiten

donnerstags: 15:00-20:00

freitags: 15:00-20:00

samstags: 12:00-20:00

sonntags: 12:00-20:00

Öffnungszeiten

donnerstags: 15:00-20:00

freitags: 15:00-20:00

samstags: 12:00-20:00

sonntags: 12:00-20:00

Termin speichern

für Kinder und Erwachsene

mehrsprachig

للغة العربية، انقر هنا

Unsettled Earth ist ein disziplinübergreifendes Projekt, das sich in einem Lernprogramm, und einer Ausstellung entfaltet.

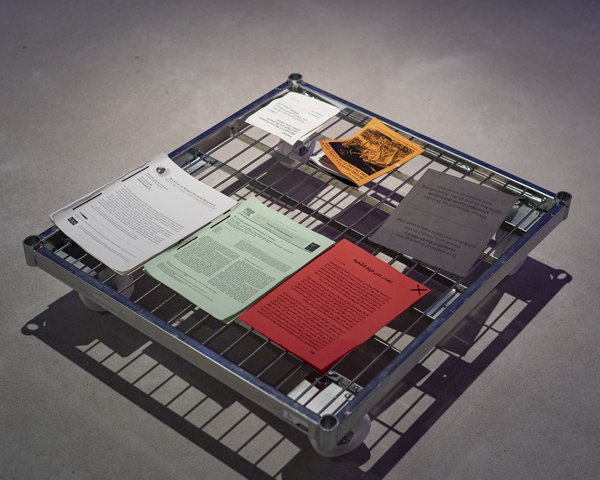

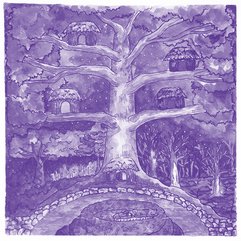

© Marvin Systermans for Spore Initiative

Ausgehend von der Zusammenarbeit mit landwirtschaftlichen Basisinitiativen und Kollektiven in Palästina, die sich für Landverteidigung, kommunale Autonomie und ökologische Erholung einsetzen, erforscht das Projekt Praktiken und Infrastrukturen, die Beziehungen zwischen Land und Leben angesichts anhaltender siedlungskolonialer Gewalt und ökologischer Katastrophen neu denken. An diesem kritischen Punkt einer scheinbar grenzenlosen Beschleunigung der Siedlungsausbreitung und genozidaler Gewalt in Palästina und seinen Nachbargeografien fragt das Projekt: Wie wird die Umwelt als Apparat der Gewalt und der Auslöschung mobilisiert? Wie konstruieren wir einen Horizont jenseits der Siedlerordnung und ihrer Rechts- und Eigentumsregime? Welches Verhältnis besteht zwischen der Nutzung des Landes und seiner Befreiung? Wie können jene, die von ihrem Land vertrieben wurden, weiterhin Widerstand gegen seine Beschlagnahmung leisten?

Unter den vielen Modalitäten siedlungskolonialer Gewalt werden wir zu Zeug*innen der Produktion dessen, was Ghassan Abu-Sittah „Kriegsbiosphären“ nennt. Die Mechanismen der verbrannten Erde—die systematische Vernichtung und Verseuchung von Wasservorräten, Bewässerungssystemen, Nahrungsmitteln, Ackerland, Flora und Fauna—sind ein Angriff auf die Infrastrukturen des Lebens selbst und ein Versuch, das Land in eine Matrix des Todes und der Entbehrung zu verwandeln. Dennoch bleibt das Land ein Ort des Widerstands, der Weltgestaltung und der Regeneration. Unsettled Earth fokussiert die fortdauernd zentrale Rolle von Land in der Gegenwart, wobei die Agrarfrage als Einstiegspunkt in ein größeres Gefüge ineinandergreifender sozialer, wirtschaftlicher, politischer und ökologischer Anliegen dient. In ganz Palästina weisen heute Initiativen wie landwirtschaftliche Genossenschaften, Gemeinschaftsbetriebe, Gärtnereien für einheimische Pflanzen, Saatgutbibliotheken, kooperative Banken, Nachbarschaftsräte und ihre infrastrukturellen Verflechtungen auf eine alternative Produktionsweise hin, die auf kooperativer Arbeit, der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und ökologischer Erneuerung beruht. Diese Praktiken richten sich gegen die Kontrolle der Besatzung über die Produktivkräfte, während sie gleichzeitig auf Ernährungssouveränität und die Kultivierung einer Widerstandsökonomie hinarbeiten, die es den Palästinenser*innen ermöglicht, sich von israelischen Produkt- und Arbeitsmärkten zu lösen, in denen ihre Zeit, Ressourcen und Körper gefangen sind. So ist die Fähigkeit einer Gemeinschaft, ihr Essen zu produzieren, unlösbar mit der Befähigung verbunden, auf ihrem Land zu bleiben, sich der Ausbreitung von Siedlern zu widersetzen und Mechanismen der kollektiven Bestrafung wie Massenhunger zu bekämpfen, die oft zur Unterdrückung politischen Widerstands eingesetzt werden. Angesichts dieser wiederkehrenden Bedrohungen wird die Landarbeit zu einem politischen, ökologischen und wirtschaftlichen Akt der Verweigerung und Selbstbestimmung.

Der Projekttitel Unsettled Earth verweist auf eine Sehnsucht nach einer ent-siedelten Welt— einer Welt, in der die Strukturen des Siedlerkolonialismus der Herrschaft, Gewalt und ökologischen Zerstörung nicht länger die Beziehung der Menschen zu ihrem Land bestimmen. In Anlehnung an die Schriften von Nasser Abourahme schlagen wir vor, Praktiken der Ent-ordnung nicht nur als Störung des gegenwärtigen Zustands zu verstehen, sondern auch als Kultivierung einer Gegenzeitlichkeit: einer widerspenstigen, flüchtigen Zeit, die unterhalb und jenseits der linearen, unterdrückenden Zeit der Siedlerordnung existiert. Bei diesen Praktiken geht es nicht nur um das Überleben im Kontext anhaltender Enteignung, sondern um die politische Verweigerung der vermeintlichen Permanenz der Siedlerordnung und um eine Öffnung zu einer nicht-eingenommenen Zukunft.

Das Programm erforscht diese Themen anhand verschiedener Formate, die sich während seiner Dauer entwickeln:

(1) Partnerschaften mit landwirtschaftlichen Kooperativen und Agrarinitiativen in Palästina, die auf die Entwicklung von Infrastrukturen abzielen und gegenwärtige materielle Dringlichkeiten konfrontieren.

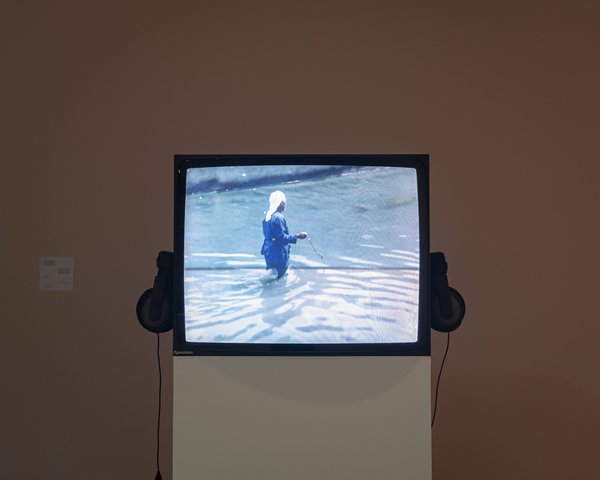

(2) Eine Ausstellung in Berlin, die sich in mehreren Kapiteln entfaltet und die wichtigsten Fragen des Projekts zu ästhetischen, diskursiven und klanglichen Thesen ausweitet, von denen einige die Instrumentalisierung von Land als Ort und Werkzeug der Gewalt nachzeichnen, während andere das Land als Textur poetischer, gemeinschaftlicher, affektiver und politischer Assoziationen beschwören.

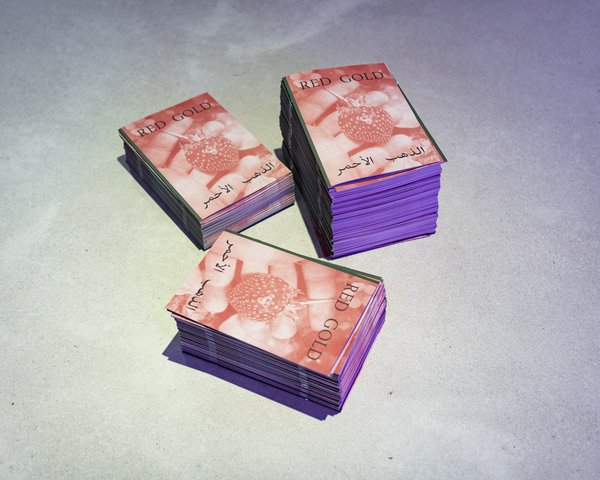

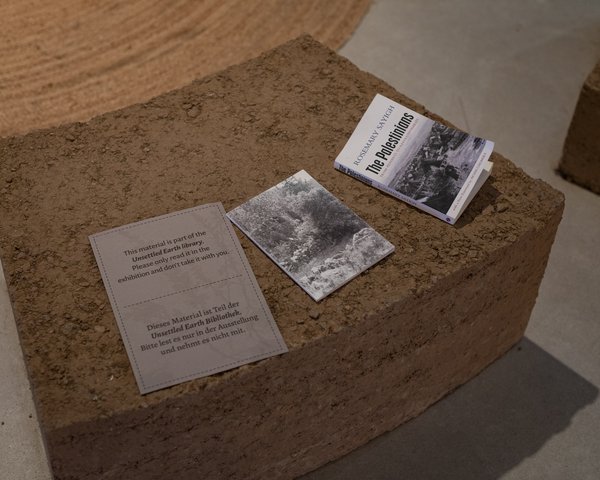

(3) Eine sich entwickelnde Bibliothek, die in der Ausstellung untergebracht ist und mit existierenden und neuproduzierten Texten, Publikationen und audiovisuellem Material Werkzeuge für das kollektive Studium von Agrar- und Volksbewegungen im Kampf gegen koloniale Enteignung bereitstellt.

(4) Ein hybrides Online-/Onsite-Studienprogramm, das dem Austausch zwischen ökologischen Praktizierenden aus dem globalen Süden einen Raum bietet, Geschichten der Bäuer*innen aufarbeitet und die geografische Reichweite des Projekts erweitert–und dabei die Erforschung kolonialer und genozidaler Kontinuitäten, insbesondere im Kontext Deutschlands, einbezieht.

(5) Öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Teach-Ins, Filmvorführungen und Performances werden sich mit verbundenen Geschichten und Geografien von Landenteignung befassen und auf anhaltende Formen der Verweigerung, Autonomie und Solidarität zurückgreifen.

Im Auftrag der Spore Initiative wird dieses Projekt von Joud Al-Tamimi und Lama El Khatib kuratiert. Das Programm wird in Zusammenarbeit mit Sarah Zeryab durchgeführt.

Raumgestaltung und Ausstellungsarchitektur von Rowaa Ibrahim.

Visuelle Sprache und Grafikdesign von Aziza Ahmad.

Unterstützung bei Veröffentlichung und Druck von Nabil Heine.

Mit Beiträgen von Ahmad Alaqra, Ammanah Lamara and Heiba Lamara, Basel Abbas and Ruanne Abou-Rahme, Basyma Saad, Bayan Abu Nahla, Jumana Manna, Kamal Aljafari, Moayed Abu Ammouna, Rana Nazzal Hamadeh, Sarah Zeryab, Sliman Mansour und Popular Art Center, u.a.